固定 コンデンサ コンデンサは、セラミックやプラスチックなどの絶縁体を挟んで2枚の金属板間に電荷を蓄える、回路内の小型部品です。単に電気を消費する抵抗器とは異なり、コンデンサは電荷をある程度保持することができ、そのため電源の平滑化、時間遅延の設定、必要に応じた一時的なバッテリーとしての機能などにおいて極めて重要です。一度製造されたこれらのコンデンサは、過度な負荷がかからない限りほとんど変化しない特定の静電容量を持ちます。2023年の最近の市場データによると、日常使用される電子機器に搭載されているすべての蓄電素子の約3分の2が固定コンデンサです。メーカーは、これらがほとんどの場合トラブルなく安定して動作し続けるため好んで使用しています。

固定容量コンデンサは、変更できない一定の静電容量を持つため、回路の安定性が最も重要な場合に最適です。フィルターや段間信号の結合、そして一貫性が求められる電源の電力調整などに適しています。一方で、可変コンデンサは、手動または電子的に静電容量を調整できるため、従来型のラジオ受信機など、微調整が必要な回路において非常に便利です。興味深いことに、固定コンデンサは密封構造になっているため、物理的なストレスや環境要因に対してより高い耐性を発揮します。この密封構造により湿気が侵入するのを防ぎ、振動による静電容量の経年変化を最小限に抑えることができます。

誘電体材料はコンデンサの性能特性に極めて重要です。主な例としては以下の通りです:

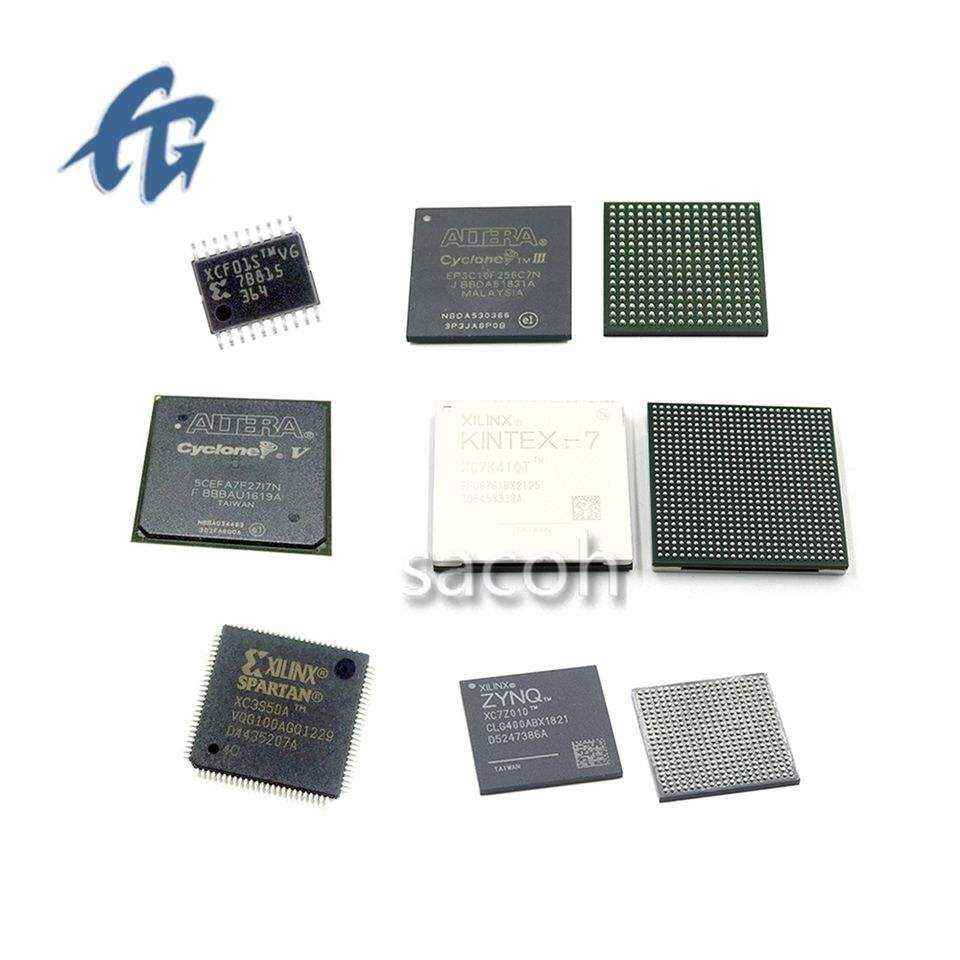

人々はセラミックコンデンサを好んで使用する理由として、その小型さ、低コスト性、および温度変動に対して特性がほとんど変わらない点を挙げます。これらの小型部品は多層セラミックコンデンサ(MLCC)と呼ばれ、セラミック材料と金属電極を交互に積み重ねた構造になっています。この積層構造により、0.1ピコファラドから最大100マイクロファラドまでの広範な静電容量に対応できます。具体的なクラスについて言えば、NP0やC0Gといった第1種(Class 1)コンデンサは、±30ppm/℃程度の非常に優れた安定性を持ち、精度が最も重要となる精密発振器やフィルタに最適です。一方で、X7RやX5Rなどの第2種(Class 2)コンデンサは、より高い空間効率を提供するため、デジタル回路におけるデカップリングやバイパス用途でエンジニアに頻繁に選ばれます。もう一つの大きな利点として、非常に低い等価直列抵抗(ESR)があり、RFモジュールや各種電源管理回路で見られる高周波領域でも非常に良好に機能します。 集積回路 今日、さまざまな業界にわたり。

電解コンデンサは小型のパッケージに大きな静電容量を詰め込むことができ、最大47,000マイクロファラドに達することもあります。これらのコンデンサは、スペースが重要な低周波電源用途に便利です。たとえばアルミ電解コンデンサは、アルミ箔に酸化皮膜を形成し、そこに液体電解質の混合物を加えることで動作します。この構造により450ボルトを超える電圧にも耐えられるため、工場内の電源装置やモータードライブなどに広く使われています。一方、タンタルコンデンサについては、焼結したタンタル粉末と固体電解質を使用しています。これにより、より高い省スペース性と大幅に少ないリーク電流が実現されています。特に注目すべき点は、セラミック系コンデンサと比較して、DC/DCコンバータにおける電圧リップルを60~80%も低減できることです。ただし注意が必要です。極性が厳密に定まっており、長期間プロジェクトで使用するには適切な電圧降格(デレーティング)が必要なため、取り扱いを誤ると破損する恐れがあります。

フィルムコンデンサは、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリカーボネートなどの材料を使用しており、非常に正確な結果が得られ、漏れ電流は場合によっては0.01CV マイクロアンペア程度まで低く抑えられます。金属化タイプは誘電体に小さな損傷が生じた場合に自己修復機能を発揮しますが、箔・フィルムタイプは大電流のサージに対してより優れた耐性を持っています。これらの部品は時間経過後も仕様が安定しており、許容誤差は約±1%程度であるため、アナログ信号処理装置や医療機器、現在広く普及している太陽光発電用インバーターなどにおいて不可欠です。特にポリプロピレン型は交流回路での使用に適しており、100kHzの周波数域で0.1%未満という非常に低い損失係数を維持します。この性能により、スピーカーのクロスオーバーネットワークなど音質が最も重視される多くのオーディオシステムにおいて、セラミックコンデンサや電解コンデンサよりも優位に立っています。

タンタルコンデンサは、標準的なアルミ電解コンデンサと比べて体積効率が約4倍優れており、温度が85度 Celsiusに達しても問題なく動作します。これらの部品は、カソード部分に固体二酸化マンガンまたは導電性ポリマーを使用して製造されており、長期間使用しても電解液が蒸発する心配がありません。10〜100ミリオームという非常に低いESR値のため、限られたスペースで効率的に電力を供給する用途に最適です。ただし、注意すべき点もあります。これらのコンデンサは予期しない電圧スパイクに対して非常に敏感です。定格電圧の半分以上を超えると、危険な熱暴走状態を引き起こす可能性があります。そのため、エンジニアは通常、製造コストよりも数十年にわたる耐久性が重要なペースメーカー や人工衛星システムなどのような、極めて重要な用途に限定してこれらの部品を採用しています。

ファラド(通常はマイクロファラド、µF)で測定される静電容量は、コンデンサが電荷を蓄える能力を示します。標準的な許容誤差は±10%から±20%ですが、高精度を要求される用途ではより厳しい管理(±5%)が必要です。この精度は、信号の完全性やシステムの同期に影響を与えるタイミング回路、フィルタ、通信システムにおいて極めて重要です。

定格電圧は、コンデンサが故障せずに扱える最大直流電圧を示します。多くのエンジニアは回路部品を選定する際、50%の安全マージンを確保しています。たとえば25Vの定格を持つ部品は、通常12Vシステムに使用され、実際のアプリケーションで発生する偶発的な電圧上昇に対して余裕を持たせます。しかし、これらの限界を超えると誘電体の破損が起こる可能性が大幅に高まり、コンデンサの寿命も短くなります。IEEEが2022年に発表したいくつかの研究によると、寿命が約40%短くなる可能性があります。

ESR(等価直列抵抗)は、リップル電流を扱う際に発生する内部損失、つまり発熱を指します。このパラメータは、スイッチング電源や高周波回路設計において特に重要になります。ESR値が低いコンデンサ、例えば100ミリオーム未満のものは、効率性や運転中の温度上昇に対する耐性という点で優れた性能を示す傾向があります。セラミックコンデンサのESRは通常50ミリオーム以下と非常に低く、一方アルミ電解コンデンサは1〜5オーム程度と大きく異なることがあります。これらの違いは、ノイズフィルタリング性能に大きな影響を与えます。特に微弱なRF信号や複雑なデジタル処理を行う回路では、わずかな干渉でも後々問題を引き起こす可能性があるため、重要です。

X7RやZ5Uなどのコンデンサに見られる温度係数の規格は、温度が上下した際に静電容量がどの程度変化するかを示しています。高純度材料で作られたフィルムコンデンサも非常に安定しており、極端に低温(-55℃)から非常に高温(約125℃)まで温度が変化しても、静電容量はほぼ±1%以内に保たれます。このような安定性により、過酷な環境下でも正常に動作することが可能になります。一方、漏れ電流はまったく異なる特性です。多くの場合、漏れ電流は0.01CV以下に抑えられており、特にバッテリー駆動の用途ではわずかな電流消費も重要になるため、これは非常に優れた性能です。ただし、温度が上昇すると注意が必要です。例えばアルミ電解コンデンサの場合、約85℃に達すると漏れ電流が最大30%も増加する可能性があります。設計者はこれを認識しておく必要があり、このような状況では追加の熱管理が不可欠になります。

アルミ電解やタンタルタイプなどの極性固定コンデンサを扱う際、端子の向きを正しく接続することは、適切な取り付けのために非常に重要です。多くの電解コンデンサには、側面に目立つ負極側のストライプが入っているか、あるいは端子リードの長さが短く作られており、正しい向きがわかるようになっています。一方、タンタルコンデンサはこれとは異なり、正極側に明確なマークが付いています。なぜこれらの部品はこれほど極性に敏感なのでしょうか?その理由は、電極間の絶縁体として働く薄い酸化膜を形成する特殊な電気化学反応に依存しているためです。極性を逆に接続すると、すぐにその保護膜が破壊され始めます。誤って逆接続すると、発熱、危険なガスの発生、最悪の場合の爆発といった重大な問題が発生します。特にタンタルコンデンサではこのような事故がよく見られます。誰も自分の回路基板がミニ花火大会になることを望んではいないでしょう。

セラミックやフィルムタイプなどの非極性コンデンサは、交流および双方向信号アプリケーションで広く使用されており、2025年の見込み値において送配電用コンデンサ市場の売上高の57.8%を占めています。対称的な構造により、交番電界での安全な動作が可能となり、以下の用途に最適です。

極性コンデンサが逆バイアスされると、誘電体材料を通して破壊的なイオン電流を通すようになります。アルミ電解コンデンサはこの現象が起こると非常に劇的に反応する傾向があります。まず膨張し始め、次にケースから電解液を放出し、数秒以内に完全に爆発することさえあります。タンタルコンデンサも同様に問題がありますが、その性質は異なります。これらは内部にホットスポットが形成されることにより短絡発火という形で、通常、重大な故障を起こします。一瞬でも逆電圧が印加されると、これらの部品の保護酸化膜が損傷を受け、2023年に業界標準団体によって行われた試験によれば、静電容量が永久的に約40%低下します。電子機器の組立作業を行う人にとって、はんだ付け前に回路図と照らしてコンデンサの極性を二重に確認することは極めて重要です。製造ラインでは、こうした問題を早期に検出し、後々高価な現場故障を回避するために、品質管理の一環として自動光学検査装置(AOI)を確実に導入すべきです。

固定コンデンサは、高周波の交流リップルをアースにシャントすることで、電源システムにおける重要なノイズフィルタとして機能し、直流出力を安定化させます。適切に選定されたコンデンサは、保護なしの回路と比較してリップル電圧を92%低減し、モバイル充電器から産業用電源コンバータまで、あらゆる機器の性能を向上させます。

整流後も、直流出力には残存する交流変動が存在します。電解コンデンサは、最大10,000 µFまでの容量を使用してこれらの変動を緩和し、サイクル間の電圧を安定させます。これにより、自動車用インフォテインメントや産業用制御装置におけるマイクロコントローラのリセットやディスプレイのちらつきなどの障害を防止します。

フィルムコンデンサは、カメラのフラッシュ、レーザードライバ、レーダーなどのパルス電源システムで、急速に放電でき損失が少ないため好まれます。2024年のエネルギー貯蔵ベンチマークによると、ESRを0.01Ωまで低くでき、エネルギー伝送効率が95%以上に達します。

高精度セラミックコンデンサ(例:NP0/C0G)は、RCネットワーク内で抵抗と組み合わせて±1%の精度で時定数を設定します。この高精度により、マイクロプロセッサでの信頼性の高いクロック生成や、タイミング誤差を100ナノ秒未満に抑える必要がある5G基地局での同期が実現します。

非極性フィルムコンデンサは、アンプ段間でAC信号を伝達しつつDCオフセットを遮断し、信号の忠実度を保ちます。オーディオシステムでは、周波数応答の平坦性(20 Hz – 20 kHz ±0.5 dB)を維持することで、低域の歪みを防止します。同時に、ローカルデカップリングコンデンサがICの近くで高周波ノイズを抑制し、クリーンな電源供給を確実にします。